Картошку в окрошку, а любовь — в дело: как крестьянин из Ярославской губернии стал крахмало-паточным магнатом и заложил основы ведущего химического предприятия России

Сюжет:

Субботние хроникиРоссийские предприниматели, которые развивали свое дело на рубеже XIX–XX веков, — какой след они оставили в истории и благодаря чему преуспели в коммерции, политике, общественной жизни? Ответы на эти вопросы ищем в просветительском проекте Департамента города Москвы по конкурентной политике «Субботние хроники: истории московских поставщиков».

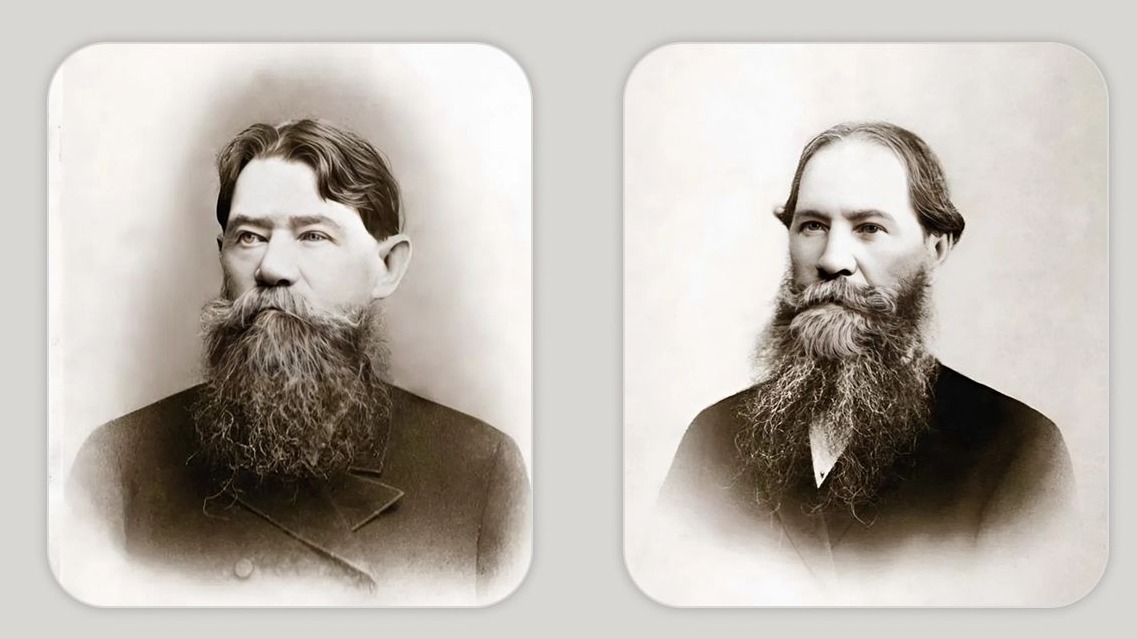

Никита Петрович Понизовкин — основатель старинного купеческого рода, который был известен в Москве и по всей России как крупнейший производитель и поставщик крахмала, красок и других химических веществ. Он родился в 1804 году в семье крепостных крестьян в деревне Муханово Ярославской губернии, этой вотчиной владели помещики Глебовы. В конце 30-х годов XIX века землевладельцы перевели Понизовкина на паточный завод в деревню Дурково Даниловского уезда, где он скоро стал управлять производством.

В 1839 году Никита Петрович основал картофелетерочное предприятие по производству крахмала, а через четыре года в деревне Гузицыно появился паточный завод Понизовкина. В период с 1843 по 1849 годы коммерсант получал от Ярославской казенной палаты свидетельства торгующего крестьянина, которые позволяли ему заниматься промышленным делом. В конце 40-х годов предпринимателю удалось выкупить себя и всех родственников на волю, а также записаться в ярославское купечество. К этому времени на производствах Никиты Петровича уже вырабатывалось семь тысяч пудов (114,6 тонн) патоки и три тысячи пудов (49 тонн) картофельной муки. Отличительным преимуществом этой продукции было ее высокое качество. Товары сбывались на Нижегородской и Ирбитской ярмарках, а также в крупных городах Российской империи. Стабильным поставкам способствовали близость железнодорожного сообщения со столицей, а также наличие речного флота: Понизовкин построил пристань на Волге и приобрел баржи для перевозки своей продукции.

В 1849 году промышленник возвел химический завод в деревне Бор и занялся выпуском серной и соляной кислот, купоросного масла, нашатырного спирта, глауберовой соли (применяется в стекольном и содовом производстве, в медицине). В том же году ему удалось вступить в ряды купцов второй гильдии, а в 1863 году — в первую гильдию купечества. Новый статус позволил семье открыть представительства в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и Казани. В 1860 году Никита Петрович получил большую серебряную медаль на Ярославской сельскохозяйственной выставке. Спустя пять лет на его предприятиях работало уже 200 человек и использовались механические терочные машины, а количество вырабатываемой патоки составляло 50 тысяч пудов (819 тонн).

В 1866 году на берегу Волги фабрикант начал строить Волжский завод — самый крупный за всю его карьеру. К тому времени предприниматель уже имел недвижимость в Ярославле, Москве, Казани и активно покупал поместья дворян вблизи предприятия. После разрастания производства это место стали называть Понизовкино (ныне — поселок Красный Профинтерн). О предприимчивости Никиты Петровича, по версии некоторых историков, писал Николай Некрасов в произведении «Горе старого Наума»:

Науму паточный завод

И дворик постоялый

Дают порядочный доход.

Наум — неглупый малый…

Никита Петрович стал первым меценатом в своей династии. В 1850-х годах он состоял в членстве Ярославского губернского попечительного общества о тюрьмах и делал ежегодный взнос — 54 рубля. В годы Крымской войны (1854–1855) общественный деятель пожертвовал Ярославлю 500 рублей на снабжение ополчения. Большое внимание благотворитель уделял и улучшению условий труда: на средства его семьи при Волжском заводе впоследствии были построены жилье, школа, больница и баня.

В 1867 году коммерсант бесследно исчез. Его супруга Анна Васильевна писала, что он уехал в Париж и не вернулся из путешествия. Но позже и она сама пропала. Факт исчезновения пары местные жители объясняли их принадлежностью к старообрядческому согласию бегунов, преемники которого уходили в странствия или прятались в лесах, чтобы оградиться от земных забот и спокойно закончить свой век.

По завещанию Никиты Петровича, написанному в 1863 году, его капитал в два с половиной миллиона перешел сыновьям Степану, Никифору и Андрею. В 1868 году они основали торговое товарищество «Никиты Понизовкина сыновья». Следующие поколения продолжили развивать семейное дело и добились значительных успехов. Так, в 1870 году журнал «Вестник Европы» упомянул завод Понизовкиных среди самых крупных химических производств России. В 1882 году на XV Всероссийской художественно-промышленной выставке в Москве фирма получила право изображения Государственного герба на своей продукции и в рекламе. А на Парижской выставке в 1889 году товарищество было награждено серебряной медалью в классе химической и фармацевтической промышленности.

Крахмало-паточная империя Понизовкиных к концу XIX века состояла из 20 заводов и была крупнейшей в этой отрасли в России. К началу XX века на всех заводах были установлены паровые машины, общее количество рабочих составляло тысячу человек, а стоимость имущества оценивалась в девять миллионов рублей. Объемы вырабатываемой патоки на каждом из предприятий достигали 858 тысяч пудов (14 тысяч тонн) ежегодно. Бизнес Понизовкиных успешно просуществовал более полутора веков — в начале 2000-х предприятия были закрыты.

Благодаря трудолюбию и требовательности к качеству продукции крепостной крестьянин из Ярославской области смог построить фундамент будущей химической империи Понизовкиных. Он передал управление заводами не менее талантливым потомкам, которые смогли развить производство, начать экспортные поставки и сохранить семейную фирму в течение десятилетий.