Художник, воспитай ученика

Сюжет:

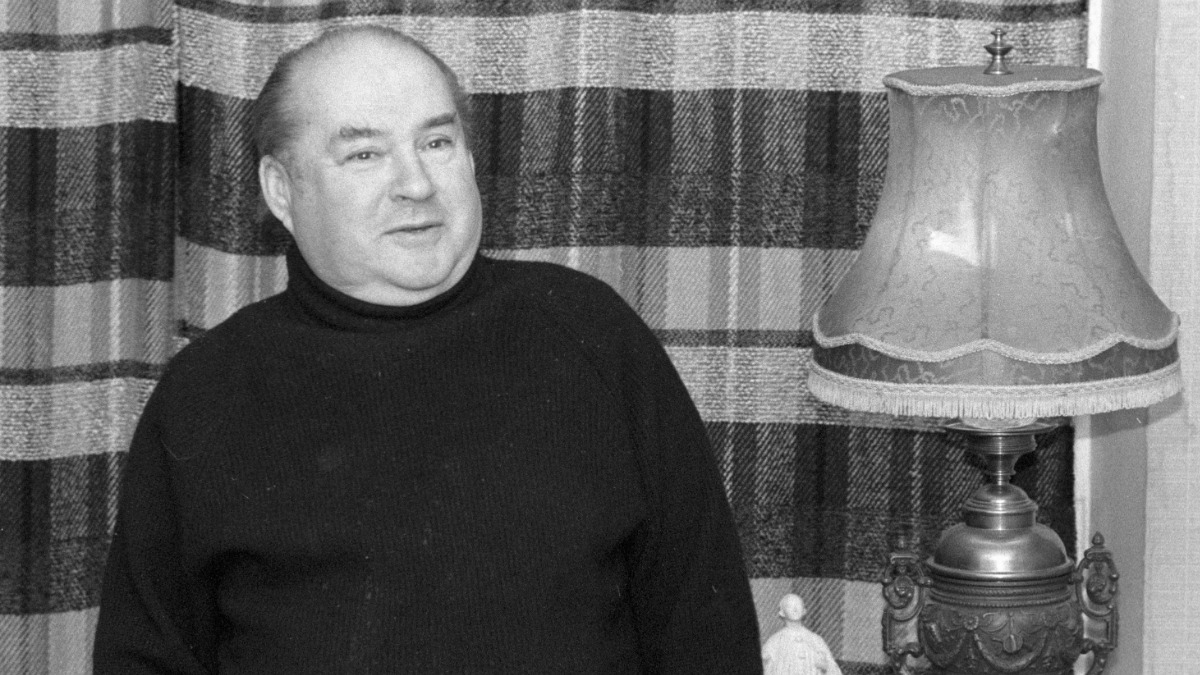

80 лет Победы22 октября исполнятся 100 лет со дня рождения поэта-фронтовика Евгения Винокурова (1925–1993), автора текста знаменитой песни про «Сережку с Малой Бронной», преподавателя Литературного института. О Евгении Михайловиче вспоминают его дочь Ирина Винокурова и бывшая студентка, поэтесса Олеся Николаева. А еще мы публикуем отрывок из его стихотворения, впервые увидевшего свет в «Вечерней Москве».

Евгения Винокурова называли «певцом семьи» — в стихах он постоянно прославлял нехитрые житейские радости, заботливых женщин и веселых детей. Сам он был женат всего однажды, и брак закончился разводом. Его единственная дочь Ирина Винокурова — литературовед.

— Ирина Евгеньевна, вашему отцу в свое время дали фамилию не дедушки, а бабушки. Почему?

— Дома считалось, что это непонятная причуда деда, но у меня недавно возникла догадка. Я хорошо помню родителей отца — Михаила Николаевича Перегудова и Евгению Матвеевну Винокурову. Дедушка был склонен к известной эксцентрике, что, похоже, проявилось и в данном случае. Ему, несомненно, очень нравилось, какая получалась рифма: Евгения Винокурова и Евгений Винокуров. Дед сознательно шел на то, что его фамилия — Перегудов — в роду не закрепится, но, будучи убежденным сторонником женского равноправия, он воспринимал этот факт как должное.

— Каким был отец в вашем детстве?

— Он мало возился со мною, хотя, бывало, читал мне книжку, когда я простужалась и мне ставили горчичники. Если надо было принести на урок (скажем, английского) какие-нибудь картинки, отец охотно их для меня рисовал. Я никогда не сомневалась в отцовской любви, не страдала от недостатка его внимания.

— Когда вы подросли, он разговаривал с вами о литературе, искусстве?

— Он научил меня любить настоящую поэзию, он, собственно, поставил мне вкус. Стихи многих замечательных поэтов я впервые услышала с отцовского голоса. Когда я, еще будучи в университете, начала писать о поэзии, готовые статьи всегда показывала отцу. Просила читать, как можно более придирчиво, а его замечания старалась наматывать на ус. Один раз, к примеру, отец отметил, что у меня много лишних эпитетов. В другой раз сказал, что, отдавая должное крупному литератору, полезно упомянуть и про его неудачи, так как это повысит цену похвалам. А еще отец любил повторять, что в искусстве нет непреложных истин, что любая интересная, остроумная трактовка текста имеет право на существование.

— У него самого бывали оригинальные трактовки известных произведений?

— Отцу не нравился фильм Феллини «Восемь с половиной», не нравились многие знаменитые книги, включая «Мастера и Маргариту».... И в этих двух случаях, и в ряде других я была с отцом не согласна, но спорить не пыталась.

— Что Евгений Винокуров вспоминал о войне? Как отмечал 9 Мая?

— Все, что отец по этому поводу думал и чувствовал, выразил в стихах, в основном глубоко трагических. А если и вспоминал о войне, то обычно забавное. Помню, в частности, его рассказ о том, как воспринималась на фронте песня «В землянке» на слова Суркова: «Бьется в тесной печурке огонь, / На поленьях смола, как слеза...». Она не всегда вызывала предусмотренные автором чувства. У солдат, вынужденных ночевать на мокром снегу, бывала и такая реакция: «Землянка, печурка... Вот это жизнь...».

9 Мая отец отмечал всегда скромно, без гостей и застолий, но в этот день ему много звонили, и он с удовольствием принимал поздравления. В поздние годы, пока отец был относительно здоров, любил, надев орденские планки, прогуляться по городу.

— Что вы знаете о стихотворении «Москвичи», текст которого стал потом знаменитой песней?

— Отца не раз спрашивали, кто был прототипом «Сережки с Малой Бронной» и «Витьки с Моховой». Он обычно отвечал, что прототипов в полном смысле этого слова у героев стихотворения не было, но когда он его писал, то ему представлялся образ его погибшего на войне школьного друга, 17-летнего Саши Волкова, который жил в одном из арбатских переулков.

— Текст ведь после первой публикации менялся?

— В своей первой редакции стихотворение «Москвичи» было опубликовано в «Новом мире» в 1955 году. Там оно попалось на глаза Марку Бернесу, который сразу увидел в нем потенциал для прекрасной песни. Бернес показал стихотворение композитору Андрею Эшпаю, и тот тут же взялся положить его на музыку. Готовя к печати свой сборник «Синева» (1956), отец немного изменил первоначальный текст стихотворения, и в этой, второй редакции оно и будет печататься в дальнейшем. Теперь стихотворение начиналось со слов «В полях за Вислой сонной / Лежат в земле сырой…», появилась и новая концовка: «Пылает свод бездонный, / И ночь шумит листвой / Над тихой Малой Бронной, / Над тихой Моховой».

— Но в песне все равно по-другому!

— Эта концовка вызвала решительные возражения Бернеса. Он хотел, чтобы песня завершалась словами «Сережка с Малой Бронной и Витька с Моховой», только на этом условии соглашался ее исполнять. Отцу оставалось сочинить две первые строчки этой строфы — что-нибудь мажорное, но они ему никак не давались, он не мог освободиться от органичной для себя интонации. В какой-то момент отец пожаловался своему ближайшему другу, поэту и переводчику Вадиму Сикорскому. Сикорский вспоминал: «Я сочинял столько мажорных строчек на тему, как правило, бездарного подстрочника, что мое разбитное, развращенное этим ремеслом поэтическое воображение сработало мгновенно. И сразу выдало искомые строки: «И помнит мир спасенный, мир вечный, мир живой». Я тут же позвонил Жене, прочитал, он обрадованно воскликнул: «О! То, что надо!»». Эти строчки Бернес с энтузиазмом одобрил и вскоре песню исполнил. И она тут же стала шлягером.

— Винокуров не обижался, что эта песня затмевает по известности другие его произведения?

— Отец, разумеется, был очень рад, что она обрела широкую популярность. Но он никогда не сравнивал успех песни с успехом стихотворений, так как у каждого из этих двух жанров свои законы. Сам отец особо выделял те свои стихи, в которых был философский подтекст. Например, стихотворение «Когда не раскрывается парашют» (1962).

— Ваши родители поддерживали отношения после развода?

— Нет. Это было слишком болезненно для обоих. Отец больше не женился, хотя романы, как я догадывалась, были. Эту сторону своей жизни отец со мной не обсуждал.

— Вы работали в отделе критики журнала «Октябрь», а отец заведовал отделом поэзии в «Новом мире». Вы общались на профессиональной почве?

— Специфика нашей работы была очень разной. Но мы постоянно делились информацией о том, что стоит прочитать, так сказать, в «наших» журналах. Когда в «Новом мире» готовилась к печати интересная проза, отец часто приносил из редакции верстку: так я прочитала «Алмазный мой венец» и «Уже написан Вертер» Катаева. А я, в свою очередь, приносила отцу номера «Октября», когда там печатался, например, роман Гроссмана «Жизнь и судьба».

— У вашего отца были знаменитые строчки: «Художник, воспитай ученика, / Чтоб было у кого потом учиться». Он много лет преподавал в Литературном институте. Среди его студентов были те, у кого можно было впоследствии учиться?

— Он сам набирал студентов в свой семинар, и случайных людей у него, в общем, не было. Безусловно, кого-то из своих студентов отец считал более талантливым, кого-то менее, но со мной он этим не делился. Думаю, что и на своих семинарских занятиях отец старался быть ко всем ровно доброжелательным. Иначе бы студенты его так не любили. Пока мы жили на улице Фурманова (так назывался Нащокинский переулок. — «ВМ»), куда из Литинститута было достаточно близко пешком, студенты часто провожали отца после занятий до дома и еще долго стояли, разговаривая, около подъезда. Судьбы учеников были отцу, разумеется, небезразличны, он следил за их успехами, старался помочь, если было надо. Нескольким участникам своего семинара отец написал предисловия к сборникам.

— Остались ли неизданные тексты из архива Винокурова?

— Судьба отца была необычно счастливой в том плане, что все стихи, которые он хотел напечатать, были опубликованы при его жизни. Были напечатаны и все его статьи о поэзии и поэтах. Неизданными, как я обнаружила после отцовской смерти, остались только фрагменты воспоминаний об Эренбурге, Пастернаке, Смелякове, Светлове, Слуцком.... Эти воспоминания вошли в сборник «Евгений Винокуров: Жизнь, творчество, архив» (2000), который мы с мужем составили и издали. В тот же сборник вошла и большая подборка писем к отцу Анастасии Ивановны Цветаевой. Несколько писем Корнея Чуковского я отдала составителям его многотомного собрания сочинений, и они вышли в 15-м томе. Из других корреспондентов отца, переписка с которыми носила более или менее длительный характер, остались неизданными только письма Маршака. Они все у меня, я надеюсь их со временем опубликовать.

ДОСЛОВНО

…Ты снимешь калоши и скинешь пальто.

И сколько нового после гражданки,

Сколько разных наук! А первая — про то.

Как заматывать портянки.

Закручивай враз — чтоб с поверки успеть,

Закручивай не спеша — в дорогу...

Затем необходимо научиться петь —

В походном строю, не сбиваясь, под ногу.

<…>

Дымок — тот, которым ты будешь согрет, —

сех радостей в мире покажется краше...

И если создашь себе авторитет,

Ты выдвинут будешь делильщиком каши.

Но главное — это: зарывшись на треть

В землю, среди синеватого мая

Вдруг встать над окопом и умереть,

Небо, как будто бы мать, обнимая.

(Из стихотворения Евгения Винокурова «Науки», впервые опубликованного в «Вечерней Москве» 19 июня 1971 года)

КСТАТИ

Герои стихотворения «Москвичи» неслучайно погребены «за Вислой сонной», то есть на Польской земле: это отражение фронтового опыта самого Винокурова. В 1943 году, после 9-го класса, он ушел в артиллерийское училище, в неполных 18 лет стал командиром огневого взвода. Участвовал в боях на 4-м Украинском фронте, в Карпатах, закончил войну в Силезии, в городе Обер-Глогау (ныне Глогув, Польша).

РЕПЛИКА

Преображенные частности жизни

Олеся Николаева, поэтесса, профессор Литературного института:

— Я училась в Литературном институте в середине 1970-х. У нас был необыкновенный семинар. Вел его Евгений Михайлович Винокуров, замечательный поэт и воистину мастер, учитель. Его художественный вкус и эрудиция в области поэзии были поразительны и заразительны. Он знал множество стихов русской классики наизусть и с легкостью обнаруживал генезис, сходство и переклички поэтов между собой. Творчество для нас, студентов, было способом мысли и жизни. Оно опьяняло, радовало, а участие в работе семинара порой веселило.

Например, всем, кто был знаком с Винокуровым, известно, что он очень любил поесть. В этом его пристрастии было что-то, превосходящее простую физиологию. За миром, как и за текстом, ему мерещился некий трансцендентный метапродукт, который должен был питать собой — и чувственно, и, конечно, духовно — детей Вселенной, принимая соответственные образы земной трапезы. Мы, студенты, это подметили и между собой иногда, гипертрофируя этот метод восприятия жизни, над этим подшучивали.

«Вкусный образ», «сочная метафора», «смачная гипербола» — это была высшая похвала в устах нашего мастера. И наоборот. «Кисловато», — морщился Евгений Михайлович, когда ему что-то не нравилось, «не аппетитно, не вкусно, не сытно». «У вас, Николаева, стихи, как арбуз — он сочный, сладкий, но не питательный. Можно съесть много, а проку...» — и он безнадежно махал рукой. Впрочем, кое-что ему у меня нравилось. Например, строки о том, как некий бедолага «на весенний базар приходил подкормиться: две-три сливы попробовать, персик стянуть незаметно». Евгений Михайлович радовался: «Очень свежо. И действительно — сливы можно пробовать, а персик — уже не дадут. Персик можно в этом случае только стянуть».

…Наш дорогой Евгений Михайлович бывал порой трогательным, доверчивым, наивным и даже забавным: таким Винни-Пухом. Винни-Пух, как известно, пел свои песенки-бухтелки. Вот и Евгения Михайловича мы с улыбкой называли меж собой попросту Бухтелка, но это у нас звучало нежно и любовно.

И лишь спустя много лет, окончив институт, став взрослой и даже известной, когда я вновь стала с ним общаться, открыла его для себя с неожиданной стороны. Я поняла, что наш мастер — человек очень тонкий, интеллектуальный, знавший русскую религиозную философию, которая в те времена была практически недоступна советскому человеку. У него не сходил с языка Василий Розанов — он читал его еще тогда, когда это имя не всплывало в литературных разговорах.

Евгений Михайлович в советское время был выездной, часто ездил за границу, и однажды его стихи похвалил архиепископ Иоанн Сан-Францисский, назвав его христианским поэтом, о чем Винокуров говорил не без гордости. В сущности, его пристрастие к художественным деталям было проявлением христианского мироощущения: это было ликование преображенных частностей жизни, освященной материи, гимн воплощенной идее и одухотворение земного существования.