Дежурный по городу: воспоминания Владимира Гиляровского, оставшиеся на страницах «Вечерней Москвы»

Сюжет:

«Вечерке» — 100 летМы продолжаем рубрику «Наш век», посвященную вековому юбилею главной газеты столицы. На этот раз героем ее стал легендарный московский репортер и бытописатель Владимир Гиляровский. Сотрудник первых столичных таблоидов, в последние годы жизни он успел дать несколько материалов и в «Вечернюю Москву». О своей работе в нашей газете он упоминал и в своих книгах, но эта страница его биографии по-прежнему пока малоизучена.

«Cкорее я воображу Москву без царя-колокола и без царя-пушки, чем без тебя. Ты — пуп Москвы», — писал в письме Гиляровскому его товарищ — писатель Александр Куприн.

Уроженец лесной Вологодчины, в жилах которого текла кровь запорожских казаков, Владимир Гиляровский остался в памяти потомков как самый осведомленный знаток московского быта конца XIX — начала XX века.

Начавший свою карьеру в сатирическом журнале «Будильник» в 1881 году, Гиляровский обрел славу короля репортеров благодаря своим репортажам в газете «Московский листок», выпускаемой знаменитым редактором Николаем Пастуховым. Злые языки называли это издание «кабацкий листок», но публика любила его читать, поскольку взятому раз правилу — о вечернем происшествии должно быть написано в утреннем номере следующего дня — Пастухов следовал неуклонно.

Годы репортерской славы Гиляровского — последняя четверть XIX века, когда Москва переживала бурный рост частного капитала. На смену богатым помещикам, родовитым аристократам приходили новые люди — купцы, промышленники и фабриканты. Как метко писал о них сам Гиляровский: «Русское купечество, только что сменившее родительские сибирки и сапоги бураками на щегольские смокинги». О сапогах еще будет сказано. Была у той Москвы и другая сторона — трущобы Хитровки и притоны Цветного бульвара. Их Гиляровский тоже знал весьма подробно и водил туда на экскурсии своих знаменитых приятелей — Немировича-Данченко, публициста Власа Дорошевича, знакомых актеров, которые изучали там типы бродяг, чтобы играть в пьесе Горького «На дне», и даже театральных дам. Именно очерки жизни трущоб и купеческих клубов Москвы создали Гиляровскому славу.

Разумеется, мимо такого знатока московской жизни не могла пройти и главная газета столицы «Вечерняя Москва». Как ни странно, но исследователям удалось обнаружить меньше десятка материалов дяди Гиляя, опубликованных в «Вечерке» в 1923–1935 годах. Большая часть из них — те что вошли в книгу «Москва и москвичи».

Гиляровскому в то время было уже за семьдесят лет, он почти ослеп на один глаз и стал хуже слышать, так что возможности вести активную репортерскую жизнь уже не было. Оставалось диктовать воспоминания, чем и занимался Владимир Алексеевич.

Несколько материалов, опубликованных в «Вечерке» за его подписью, отличаются от текстов, которые впоследствии вошли в книгу «Москва и москвичи». В чем же разница?

Злачное место

По отзывам современников, в частности многолетнего сотрудника Гиляровского и его биографа Николая Морозова, 1917 год дядя Гиляй принял с оптимизмом.

«Октябрьская революция сдвинула шестую часть мира с точек застоя и вдохновила трудящихся на строительство новой жизни», — говорил репортер.

Зажгла она новым светом и душу В. А. Гиляровского. Морозов вспоминал, как говорил Гиляровский: «Октябрь развязал мне язык».

Но, по словам москвоведа Алексея Митрофанова, советская власть была властью молодых, и, несмотря на все свои заслуги, Гиляровский в последние годы жизни был уже малоинтересным для новых людей персонажем, хотя и воспринимался как «свой», социально близкий. Он воспринимался уже как пережиток прошлого, хоть и не вредный.

И сам репортер понимал, что эти перемены в стране произошли слишком поздно для него.

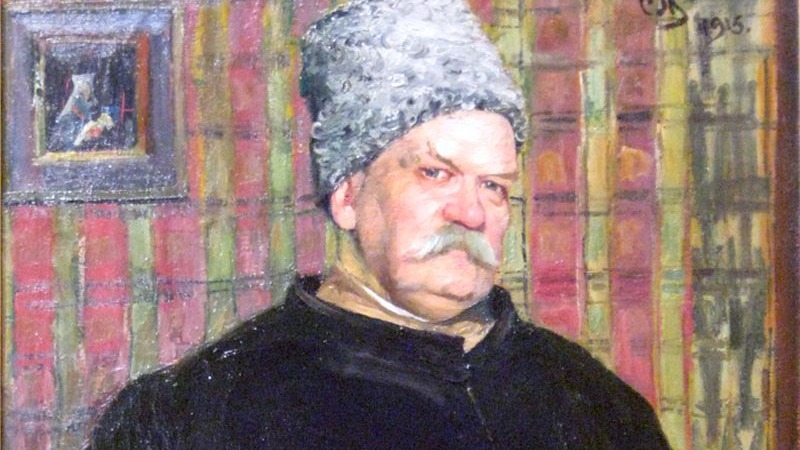

— Многие современники Гиляровского отмечали, что его внешность, типаж очень напоминают запорожских казаков. Он даже позировал художнику Репину в качестве одного из персонажей картины «Казаки пишут письмо турецкому султану». Но, подобно герою Гоголя — старому Бульбе, силы его иссякли к старости. Гиляровский знал о начале строительства метро в Москве, приветствовал его, но на строительство уже сам не пошел, хотя в былые годы, он, разумеется, не смог бы пройти мимо такого грандиозного события, — рассказал историк инженерии и москвовед Сергей Морозов.

Гиляровский советскую власть принял. Но его сборник «Москва и москвичи», который должен был бы обличать старые порядки, не вполне справляется с этой задачей в свете новых требований. Это следует из самих текстов. Зато статьи в «Вечерке» имели более отчетливое классовое звучание.

Например, материал в номере от 28 апреля 1925 года под названием «Последняя Троя» был посвящен открытию Дома крестьянина на месте бывшего фешенебельного московского ресторана «Эрмитаж». В духе времени, противопоставляя старое и новое, Гиляровский пишет: «...Дом крестьянина будет наглядной школой для приезжающего крестьянства. Все в нем будет просто и показательно. Здесь крестьянину покажут образцовую столовую, его познакомят с приготовлением самого дешевого и питательного обеда. В общежитии он увидит чистоту и порядок, которые наведут его на мысль почистить и свое собственное жилище. К его услугам будет юридическая консультация по всем вопросам, справочный стол, показательная изба-читальня».

В сборнике «Москва и москвичи» об «Эрмитаже» тоже написано немало, но совсем иным тоном. Создается впечатление, что Гиляровский, хоть и делает дежурные оговорки насчет разгула эксплуататорских классов, но в то же время даже любуется картинами удалых банкетов. В книге об «Эрмитаже» все написано очень умеренно и даже почти одобрительно. «На месте будок и «Афонькина кабака» вырос на земле Пегова «Эрмитаж Оливье», а непроездная площадь и улицы были замощены».

Адские подробности

«Там, где в болоте по ночам раздавалось кваканье лягушек и неслись вопли ограбленных завсегдатаями трактира, засверкали огнями окна дворца обжорства, перед которым стояли день и ночь дорогие дворянские запряжки, иногда еще с выездными лакеями в ливреях». И почти ни слова о Доме крестьянина. Зато есть о сапогах. В книге они сидят «бураками», а в «Вечерке» — «бутылками». Читатели новой Москвы советской могли и не понять, что значит «бураками». А так называли сапоги с высоким, толстой кожи голенищем без складок. Именно такие сапоги носит отец купеческого семейства на картине Павла Федотова «Сватовство майора».

О былых годах «Эрмитажа» Гиляровский писал в «Вечерку» так: «Устраивали обеды «Русская мысль» и «Русские ведомости», где профессора и сотрудники пировали вовсю, но где самым дорогим вином было только шампанское. На эти обеды приезжали из Питера Н. К. Михайловский, Макс. Ковалевский и Глеб Успенский. А народники Златовратский и Нефедов даже на этих обедах не изменяли себе: они ставили перед собой графин водки и закусывали солеными огурцами и капустой».

В своей книге Гиляровский тоже упоминает народников, но не в связи с «Эрмитажем». Мы узнаем, что Нефедов, Златовратский, а еще Мишла-Орфанов и прочие «деды нашей революции» устраивали свои тайные встречи в небольшом ресторанчике «Венеция» и в криминальном притоне на Цветном бульваре, который не имел никакого своего названия, а завсегдатаям был известен как «Ад».

«В 1863 году в Москве образовался кружок молодежи, постановившей бороться активно с правительством. Это были студенты университета и Сельскохозяйственной академии. В 1865 году, когда число участников увеличилось, кружок получил название «Организация»… для своих конспиративных заседаний избрали самое удобное место — трактир «Ад», где никто не мешал им собираться в сокровенных «адских кузницах», — пишет Гиляровский.

Упоминая о связи революционеров-народников и «Эрмитажа» в материале «Вечерки», Гиляровский выдает некую индульгенцию месту буйного буржуазного разврата. Будто пытается сказать между строк, что не все было так уж плохо и в дореволюционной Москве.

О студенческих же пиршествах на Татьянин день — 12 января по старому стилю — Гиляровский упоминает и в книге, и в газетном материале. Но снова с разными подробностями.

«...12 января «Эрмитаж» был «демократичен». Накануне убиралась вся посуда и обстановка. Штофная мебель заменялась венскими стульями и скамьями, со столов снимались скатерти, пол усыпался опилками. Это был Татьянин день — студенческий праздник. И с полудня до поздней ночи стоял в чопорном зале дым коромыслом. Студенты пели, говорили речи, заливали пол пивом», — пишет мастер в «Вечерке».

В книге этот же эпизод выписан намного красочнее: «Профессоров поднимали на столы... Ораторы сменялись один за другим. Еще есть и теперь в живых люди, помнящие «Татьянин день» в «Эрмитаже», когда В. А. Гольцева после его речи так усиленно «качали», что сюртук его оказался разорванным пополам; когда после Гольцева так же энергично чествовали А. И. Чупрова и даже разбили ему очки...» Тут же рождались и революционные кричалки: «А потом всю ночь на улицах студенты прерывали свои песни криками: «Долой самодержавие!..» И этот лозунг стал боевым кличем во всех студенческих выступлениях».

Москва подземная

Подземелья были одной из любимых тем Гиляровского. О своих впечатлениях от посещения упрятанной под землю реки Неглинки он писал репортажи, материал из которых потом вошел в книгу «Москва и москвичи». Написал об этом дядя Гиляй и в «Вечерку».

«Наводнение 1886 года было совершенно неожиданно и застало Москву врасплох, совершенно неподготовленную. Гулянье обратилось в ужас.

— Ноев потоп! — шептали старики. В памяти москвичей остались и навсегда останутся ряд картин наводнения.

Дорогомилово представляло собой озеро. Над ним — огромная каменная труба, о которую плещут волны.

Торчат крыши двухэтажных домов, и на крышах— жизнь.

Обыватели годами привыкли, что низенькие полуподвальные этажи ежегодно погружались в воду, и жильцы на время перебирались во второй, к хозяевам, со своим скарбом», — писал Гиляровский в номере от 4 апреля 1932 года.

Подробностей, как обычно живо и красочно выписанных у дяди Гиляя, нет в книге. Зато они есть в собственном репортаже для «Вечерки», вышедшем 2 марта 1925 года: «Я как-то шел по Неглинной и против Государственного банка увидал посреди улицы деревянный барак, обнесенный забором, вошел в него, встретил инженера, производившего работы, — оказалось, что он меня знал, и на мою просьбу осмотреть работы изъявил согласие. Посередине барака зияло узкое отверстие, из которого торчал конец лестницы.

Я попробовал спуститься, но шуба мешала, — а упускать случай дать интересную заметку в «Вечернюю Москву», в которой я тогда работал, не хотелось. Я сбросил шубу и в одном пиджаке спустился вниз».

Во время репортажа он сильно простудился, и это стало началом болезни, которая спустя 10 лет свела его в могилу.

Зачем же Гиляровский пошел на такой риск? «Мои статьи о подземной клоаке под Москвой наделали шуму. Дума постановила начать перестройку Неглинки, и дело это было поручено моему знакомому инженеру Н. М. Левачеву, известному охотнику, с которым мы ездили не раз на зимние волчьи охоты.

С ним, уже во время работ, я спускался второй раз в Неглинку около Малого театра, где канал делает поворот и где русло было так забито разной нечистью, что вода едва проходила сверху узкой струйкой: здесь и была главная причина наводнений. Наконец в 1886 году Неглинка была перестроена», — пишет Гиляровский в «Москве и москвичах».

Эта история не закончилась и после революции. «За десятки лет после левачевской перестройки снова грязь и густые нечистоты образовали пробку в повороте канала под Китайским проездом, около Малого театра. Во время войны наводнение было так сильно, что залило нижние жилые этажи домов и торговые заведения, но никаких мер сонная хозяйка столицы — городская дума не принимала.

Только в 1926 году взялся за Неглинку Моссовет и, открыв ее от Малого театра, под который тогда подводился фундамент, до половины Свердловской площади, вновь очистил загрязненное русло и прекратил наводнения», — написал Гиляровский. В газетном материале в этот раз, в отличие от статьи про «Эрмитаж», были подробности, которых нет в книге.

Чем же была для Гиляровского репортерская работа?

— Гиляровский служил Москве, он посвятил свой талант служению городу. Владимир Алексеевич до последних дней своей жизни работал над книгой воспоминаний — вносил дополнения, изменения, писал стихи на тему новой и старой Москвы. «Я сорок лет в Москве живу. Я сорок лет Москву люблю», — искренне писал он в одном из своих стихотворений в последние годы жизни. Гиляровскому мы обязаны тем, что знаем жизнь нашего города со всех сторон, очень подробно и обстоятельно. Он всегда стремился писать только то, что видел собственными глазами, только правду, — рассказал «ВМ» москвовед Алексей Митрофанов.

ИСТОРИЯ

Из воспоминания Михаила Чехова, брата Антона Чехова:

Гиляровский был знаком решительно со всеми предержащими властями, все его знали, и всех знал он; не было такого места, куда бы он не сунул своего носа, и он держал себя запанибрата со всеми, начиная с графов и князей и кончая последним дворником и городовым. Он всюду имел пропуск, бывал там, где не могли бывать другие, во всех театрах был своим человеком, не платил за проезд по железной дороге и так далее. Не боялся никого и ничего. Обнимался с самыми лютыми цепными собаками. Он вытаскивал с корнем деревья, за заднее колесо извозчичьей пролетки удерживал на всем бегу экипаж вместе с лошадью.

В саду «Эрмитаж», где была устроена для публики машина для измерения силы, он так измерил свою силу, что всю машину выворотил с корнем из земли. Когда он задумывал писать какую-нибудь стихотворную поэму, то у него фигурировали Волга-матушка, ушкуйники, казацкая вольница, рваные ноздри.

ДОСЬЕ

Владимир Алексеевич Гиляровский родился 8 декабря 1853 года на лесном хуторе Вологодской губернии. Его отец был помощником управляющего лесным имением. В 1871 году, не окончив образования, Гиляровский сбежал из дома. До того, как стал репортером, успел поработать бурлаком на Волге, крючником, табунщиком, военным и даже немного поиграть на сцене провинциальных театров. С 1882 года работал репортером в «Московском листке» и других изданиях. После революции статьи его выходили в центральных советских изданиях. Умер Гиляровский 1 октября 1935 года.