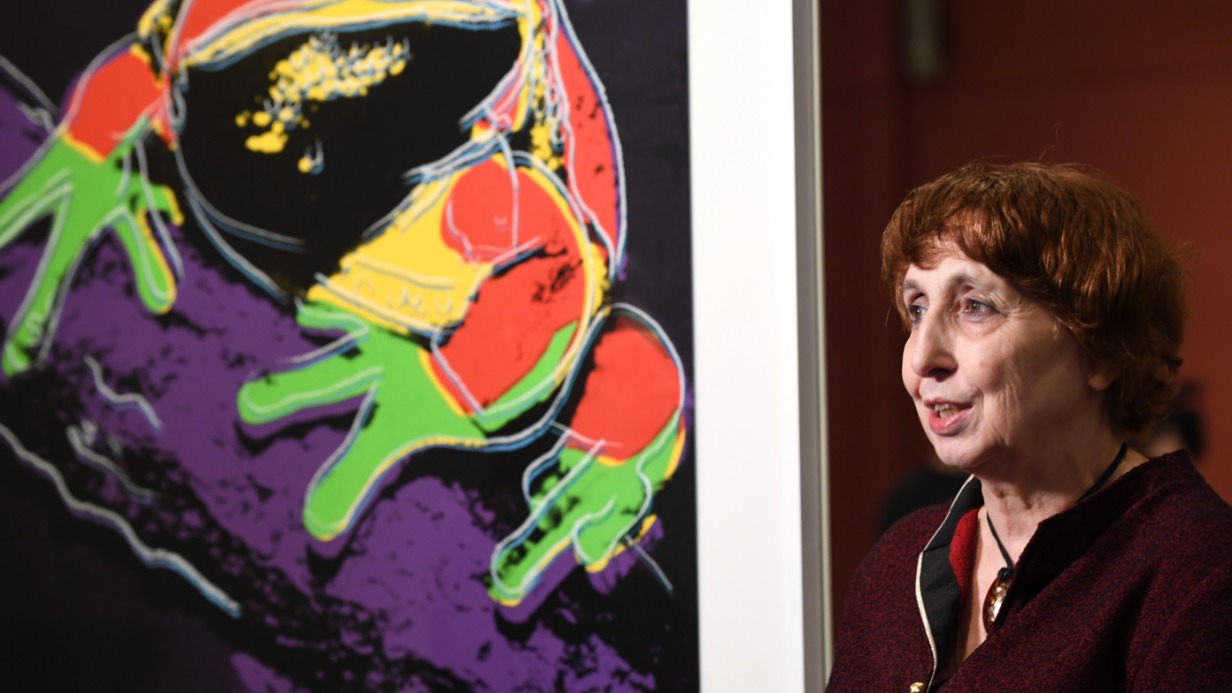

Директор Дарвиновского музея Анна Клюкина: Культура посетителей стала выше

18 марта в Государственном Дарвиновском музее откроется выставка «Черный континент, или Путешествие по разноцветной Африке». Накануне мероприятия его директор Анна Клюкина рассказала «Вечерней Москве», чем ей помогало в работе открытое зимой окно, в каком здании можно помериться силами со слоном и за что руководители других выставочных залов должны ежемесячно угощать ее шампанским.

Анна Клюкина пришла в Дарвиновский без малого 40 лет назад — в 1986 году. Музей тогда ютился в нескольких аварийных комнатушках на Малой Пироговской улице, в здании нынешнего Московского педагогического государственного университета. Экспозиция была два года как закрыта, выставки проводились на других площадках. Двенадцатый год — с 1974 года — тянулась стройка нового здания на улице Вавилова. И никто не знал, что закончится она только через восемь лет, когда на дворе будет уже другая эпоха.

Заслуженный строитель

— Анна Иосифовна, как вы рискнули прийти в такую разруху?

— Была молода, было интересно. Сразу после института я стала работать в Биологическом музее имени Тимирязева и за 13 лет прошла все ступеньки, не пропустив ни одной, — от младшего научного сотрудника до заведующей просветительским отделом. Это была совершенно потрясающая школа. Но мне стало скучно — одно и то же, одно и то же… А тут моя подружка, работавшая в Дарвиновском музее, предложила: «Приходи к нам замом по науке, у нас скоро новое здание сдадут…» Она, бедненькая, не знала, что сама до этого момента не доживет.

— И каким вы застали музей?

— Здание, которое не ремонтировали с дореволюционных времен. Залы забиты экспонатами, укутанными пленкой. Зимой температура не превышала 11–12 градусов тепла, потому что, если давали более высокое давление, трубы тут же лопались. Сотрудники сидели между шкафами в шубах, грея руки о кружки с чаем, — вот как в фильмах про войну. Холоднее, чем в залах, было только в моем кабинете.

— Почему?

— Чтобы поддерживать дух коллег, я всегда сидела с открытой фрамугой. Я довольно быстро стала директором, и сотрудникам было неудобно заходить ко мне в кабинет в пальто. Они торопились получить подпись на нужной бумаге и убежать. Если они жаловались на холод, я демонстративно пожимала плечами: «Это же свежий воздух! Это же хорошо! И вообще, у нас все хорошо». Одно время ко мне непрерывно ходили разные комиссии, но ни одна не выдерживала в моем кабинете без пальто дольше десяти минут…

— А вы-то как выдерживали? Одевались как капуста?

— Нормально одевалась: пиджачок, под ним свитерочек — не более того. Единственная хитрость, которую я себе позволяла и о которой никто не знал, — держать под столом обогреватель, чтобы хотя бы ноги не замерзали. Сейчас, конечно, я бы такой эксперимент проводить не стала, но тогда здоровье позволяло. Да и как-то на фоне общего стресса, наверное, холод не так чувствовался…

— В какой из восьми лет стройки стресс был самым сильным?

— Я провела на стройке не 8, а 18 лет: когда первое здание было уже на подходе, правительство Москвы согласовало строительство фондохранилища. Оно открылось в 2007 году, к 100-летию музея. Я шучу, что мне надо было вместо звания «Заслуженный работник культуры» дать «Заслуженного строителя».

Очень сложными были первые девять месяцев 1995 года: между началом переезда в первое здание и его открытием. Меня прессовали со страшной силой: быстрее, быстрее. Надо было одновременно перевезти 400 тысяч единиц хранения и смонтировать почти 5 тысяч квадратных метров экспозиции. Мы открылись 2 сентября 1995 года, в День города, но у нас экспозиция была готова только на первом этаже и на части второго. Два года мы монтировали экспозицию на втором и третьем этажах уже в работающем музее, куда запустили посетителей. Огромные стекла для витрин вносили после шести вечера, чтобы никого ненароком не поубивать.

— И все это в разгар 1990-х, при тогдашнем-то финансировании…

— Коллектив был маленький, но каждый работал как лошадь, не считаясь ни со временем, ни с усталостью. А еще меня выручил сын — он тогда учился в МАИ и часто тусовался с однокурсниками у нас. Я попросила их помочь с перевозкой экспонатов. Мне выдвинули условие: «Мам, пива поставишь?» И эти двухметровые парни таскали стекла, чучела… А на открытии мне так хотелось живую музыку! Но денег не было. Сын спросил: «Мам, еще пива поставишь?» И на балконах играли, сменяя друг друга, три студенческих ансамбля...

Электронная авантюра

— Как вы при такой долгой бездомности решились первыми в Москве внедрять электронные технологии?

— Мой хороший друг Лев Ноль, он раньше возглавлял отдел информатики в Музее изобразительных искусств им. А. С. Пушкина, написал брошюрку о компьютеризации музеев. Я прочитала ее, а у меня синдром отличницы, и я подумала: у нас же скоро будет новое здание, там все должно делаться по-новому.

Еще на Малой Пироговской мы стали создавать электронную базу данных обо всех экспонатах — первые среди московских музеев. Не всем сотрудникам хотелось учиться работать на компьютере. Хорошо помню, как один мой заместитель, ныне покойный, говорил: «Анна Иосифовна, это очередная ваша авантюра!» Уже после переезда, в 1996 году, мы первые среди российских музеев сделали сайт и установили в залах компьютеры, с которых можно было заходить на сайты всех зарубежных естественно-научных музеев. Иногда молодежь приходила к нам только ради этого бесплатного интернет-кафе.

— В чем еще вы опередили другие музеи?

— В создании интерактивных комплексов. Во втором здании, открытом в 2007 году, мы устроили при поддержке Департамента культуры первую у нас в музейной практике мультимедийную, интерактивную экспозицию «Пройди путем эволюции». Там нет экскурсоводов: ориентирами в путешествии длиной 3,5 млрд лет служат тачскрины. А в создании образовательного, интерактивного центра «Познай себя, познай мир», где можно послушать сердцебиение колибри и помериться силами со слоном, нам помогал еще и Департамент науки.

— На какие приборы ложится самая большая нагрузка?

— Как ни странно, на те, которые никто не трогает, — на проекторы световидеомузыкальной экспозиции «Живая планета». Я в свое время доказывала, что без такого шоу никак. Каждый выходной через нас проходят 2–3 тысячи посетителей, а в дни бесплатного посещения (третье воскресенье каждого месяца) — до 10–15 тысяч. Устраивать традиционные экскурсии в такое время нереально. И мы включаем эти панорамные экраны, общей длиной 34 метра, на них 20 минут показывают экскурсовода, а соответствующие экспонаты в зале подсвечиваются, и это происходит несколько раз в день.

Ориентация на семью

— В чем специфика вашего подхода к публике?

— Когда мы строили экспозицию, то сознательно ориентировали ее не на учителей с классами, а на семью. Первым музеем в жизни очень многих московских детей становится именно наш. Я в шутку говорю директорам других музеев: «Вам надо бы меня раз в месяц шампанским поить, ведь я ращу для вас посетителей».

Каждый кусочек экспозиции должен быть понятен даже человеку без образования. Я в свое время заставляла переделывать целые витрины, требуя, чтобы все этикетки были набраны крупными буквами. Экспозиция рассчитана на четыре уровня восприятия. Первый — просто смотришь, например, на жирафа, это доступно и грудничку. Второй — читаешь (или родители тебе читают) этикетку под экспонатом, узнаешь, что это за зверь и где он живет. Третий — читаешь еще и текст в витрине. И четвертый — идешь к электронному киоску уже за глубокими сведениями.

— Кассу вам делают мамочки с детьми?

— Не только. Встаньте в субботу-воскресенье во дворе после трех часов, и вы увидите, что семейные группы покидают здание, а на смену им — поток молодежи: парочки или компании небольшие. Это наше достижение. И еще мы очень гордимся тем, что с каждым годом приходит все больше пенсионеров.

— Как изменились посетители за время вашей работы?

— Культура стала выше. В первые годы после каждых каникул приходилось менять обивку всей мягкой мебели: на диванах непременно обнаруживались порезы, рисунки. Может, годы были тяжелые, а тут такой блестящий, новенький музей, и это как-то провоцировало… Я временами просто плакала. Сейчас мы о вандализме уже забыли. Посетители становятся требовательнее: увидят какой-то непорядок в экспозиции и уже готовы возмущаться. Я успокаиваю сотрудников: человек за свои деньги имеет право ждать, чтобы все было красиво.

— Сейчас становится все больше религиозных людей, а они зачастую не приемлют дарвиновскую теорию эволюции. С такими гостями не бывает споров?

— Эх, жаль, я не сфотографировала, какая делегация у нас была: мальчики в форме, похожей на суворовскую, девочки в синих платьях и белых передничках… Это детишки из школы при Свято-Алексиевской пустыни. Мы очень дружим с настоятелем храма, отцом Алексием. Мы отдаем для его школьного музея старые витрины и щиты. Так что с нормальными религиозными людьми проблем не бывает.

— А как отзываются о вас иностранцы?

— Одного английского лорда, мецената, исследователя биографии Дарвина, невозможно было увести из образовательного центра «Эко-Москва». Он стоял перед интерактивной панелью, на которую выведена карта Москвы со всеми ее особо охраняемыми территориями: выбираешь название заповедника, смотришь слайды... Он говорил: «Надо же, сколько труда! Я скажу в посольстве, что надо и у нас во всех музеях такое сделать». В принципе я и до этого слышала, что образовательная составляющая у нас сильнее, чем во многих зарубежных естественно-научных музеях.

Не расстанусь с носорогом

— Каким пополнением последнего времени вы больше всего гордитесь?

— В конце 2024 года центральный зал музея, экспозицию «Саванна», украсило чучело легендарного обитателя Московского зоопарка, сетчатого жирафа Самсона Гамлетовича Ленинградова. Он ушел из жизни прошлым летом, и дирекция зоопарка передала нам его шкуру. Больше месяца ушло только на изготовление макета фигуры, ведь рост животного достигал пяти метров.

С зоопарком нас связывает давняя дружба, благодаря ей у нас появились тысячи экспонатов, и среди них есть свои легенды. Это индийская слониха Джин-Дау, белая тигрица Кали, аллигатор Сатурн, черный ягуар Мелани, тигролев Аполло. А теперь есть экспонат с полным именем, фамилией и отчеством.

— Что у вас в ближайших планах?

— Нам давно было нужно новое пространство, чтобы больше заниматься образовательной деятельностью: спрос на мастер-классы, на молодежные диспуты, на «дни рождения в музее» очень высокий, а притулиться сейчас для этого можно только в каком-нибудь уголочке. И вот нас услышали и в адресную инвестиционную программу города Москвы включили строительство еще одного здания для музея, которое будет объединено с двумя существующими общей входной зоной. Оно, кстати, поможет расширить наше хранилище.

— А в Коммунарке, где проектируют помещение для коллекций 24 московских музеев, для вас место не зарезервировано?

— Мы отдадим туда кое-что, например разобранные скелеты крупных животных. Но большинство наших экспонатов — хрупкие чучела, за которыми надо постоянно следить. К тому же есть и эмоциональные сложности. Когда я стала составлять списки, что мы перевезем в Коммунарку, ко мне в кабинет выстроилась очередь хранителей, и начался натуральный плач: «Анна Иосифовна, вот это нельзя отдавать! Да я лучше потеснюсь, я у себя на столе эту скульптуру держать буду!» Что поделать: у нас работают настоящие фанаты.

ФАКТЫ

- Датой основания музея считается 7 октября 1907 года: тогда биолог и таксидермист Александр Котс (1880–1964) начал преподавать на Московских высших женских курсах. В здании курсов в Мерзляковском переулке он выставил чучела редких животных из своей коллекции. В 1912 году экспозиция вместе с курсами переехала на Малую Пироговскую улицу, 1. В 1917 году музей стал самостоятельным учреждением (для посетителей открылся в 1922 году), Александр Котс до самой смерти оставался его первым директором.

- Здание на улице Вавилова, 57, сданное в 1994 году, — всего лишь четвертое (!) в Москве помещение, построенное после 1917 года специально для музея, причем первое, открывшееся в постсоветскую эпоху. Раньше Дарвиновского новыми зданиями обзавелись только Центральный музей Вооруженных сил СССР (в 1965 году), Музей музыкальной культуры, ныне Российский национальный музей музыки (1980 год), и Палеонтологический (1987 год).

- Дарвиновский музей — единственный в Москве, в котором есть «живая экспозиция»: собрание насекомых, пауков и многоножек с пяти континентов, принадлежащих к пяти отрядам (открылось в 2011 году). Крупных насекомых (например, жуков) разрешается даже потрогать под присмотром экскурсовода.

ЦИФРА

12 метров — длина тела воссозданного в натуральную величину амурозавра. Фигура украшает Палеопарк во дворе музея.